FRANCISCO CHIQUETE

Afuera, las ráfagas de viento ululaban feroces. Por dentro, las paredes de madera de la casa se sacudían cada vez con más fuerza. Mi hermano y yo nos quedamos ingenuamente a cuidar la casa, sin saber realmente qué resguardábamos. En eso tronó la viga, y al voltear hacia arriba, vimos que ya habían desaparecido las láminas enchapopotadas.

¡Vámonos! Salimos por la puerta de atrás, esa por donde mi madre arrancó con sus ocho hijas, y mi padre con el radio, único electrodoméstico del menaje familiar. A quince metros, entre lavaderos y callejones estaba la casa de Mario, recién construida, sólida y amplia, que generosamente puso a disposición de los vecinos para que la usaran como refugio.

No fue difícil saber en cuál de los cuartos estaba mi familia. Nos guió el aparatoso ronquido de mi padre, quien ajeno a las amenazas del Olivia, se acomodó en un tablón encalado, guardado ahí por los albañiles, y durmió a pierna suelta. Los chamacos iban y se asomaban curiosos de aquel sonido estruendoso.

La seguridad daba más ánimos, pero cada vez que aumentaban las rachas del ciclón, las mujeres elevaban el tono de sus plegarias y brincaban sobresaltadas cuando se estrellaban con la ventana, las ramas que el viento arrancaba de los árboles cercanos o lejanos.

Los señores hacían cálculos sobre la duración del fenómeno. Dos horas, dijo el más acertado. Toda la noche, sentenció alguno. El Olivia rompió todas las predicciones basadas en el conocimiento popular. Al inicio de la tormenta, mi madre respiró aliviada ante el retumbar de un trueno. Los ciclones no traen truenos ni rayos, dijo.

Pero esta tormenta, que llegó la noche del 24 de octubre de 1975, trajo de todo. Extrañamente, el viento llegó primero que el agua, y no cedió un ápice. Por unas dos horas estuvo azotando a las casas, a los árboles, parecía que al mundo entero; y el agua golpeaba con una fuerza que ninguno de los refugiados conocía. Las gotas eran como piedras lanzadas contra paredes, puertas y ventanas.

De pronto se hizo el silencio. Ni agua ni aire. Los adultos empezaron a salir precavidamente para tantear el terreno. Las señoras levantaban a sus niños para regresar a las casas, pero hubo alguien que advirtió sobre la imprudencia: quién sabe cómo habrán quedado las casas, y así sin luz, no se pueden apreciar los riesgos.

En espera de la aurora, se dispusieron a gastar la noche con pláticas, con cigarros, con experiencias de huracanes anteriores. Habíamos sobrevivido, eso era lo importante, pero no era del todo cierto. De pronto empezó a llover de nuevo y otra vez los vientos zarandeaban las copas de los árboles, y en cuestión de minutos, teníamos de nuevo encima al monstruo intangible.

A cerrar de vuelta, a trancar puertas y ventanas porque las rachas de viento y las ráfagas de agua eran poderosas e inclementes. ¡Se devolvíó el hijo de la chingada! No podía ser. Los ciclones no dan reversa. Debe haber chocado contra la sierra, y con la fuerza que tiene, nos está fregando de nuevo. Esa misma teoría se generalizó entre los mazatlecos. No podíamos saber que esa tregua que creímos el fin de la tormenta, era el ojo del huracán, es espacio en cuyo derredor circulan los vientos y las aguas. Quizá ningún otro había pasado tan directamente sobre Mazatlán, o ninguno tenía tal amplitud como para que apreciásemos las dimensiones del ojo.

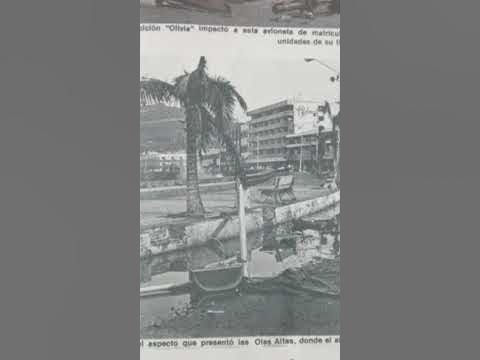

Dos horas más tarde volvió la calma. Las calles se veían sórdidas, sin un mínimo resplandor cercano o lejano. Esta vez sí se acabó. El viento y la lluvia sí, pero faltaba la otra consecuencia. Las aguas chocolatoas del Arroyo de Jabalines se esparcieron por todo el Estero del Infiernillo y se agolparon en el puente Juárez, donde la marea alta impedía su salida. Entonces llegó la inundación de la colonia y de todas las colonias por donde cruza el Jabalines y por las que cruzan arroyos pluviales como la López Mateos, por ejemplo.

Sin energía eléctrica, pocos negocios podían funcionar. Los camiones estaban detenidos porque escaseaban la gasolina y el diesel. Las estaciones de servicio sólo podían operar con bombas manuales en las máquinas despachadoras, y eso hacía que en un medio tanque se gastaran veinte, treinta minutos. Las colas eran irresolubles.

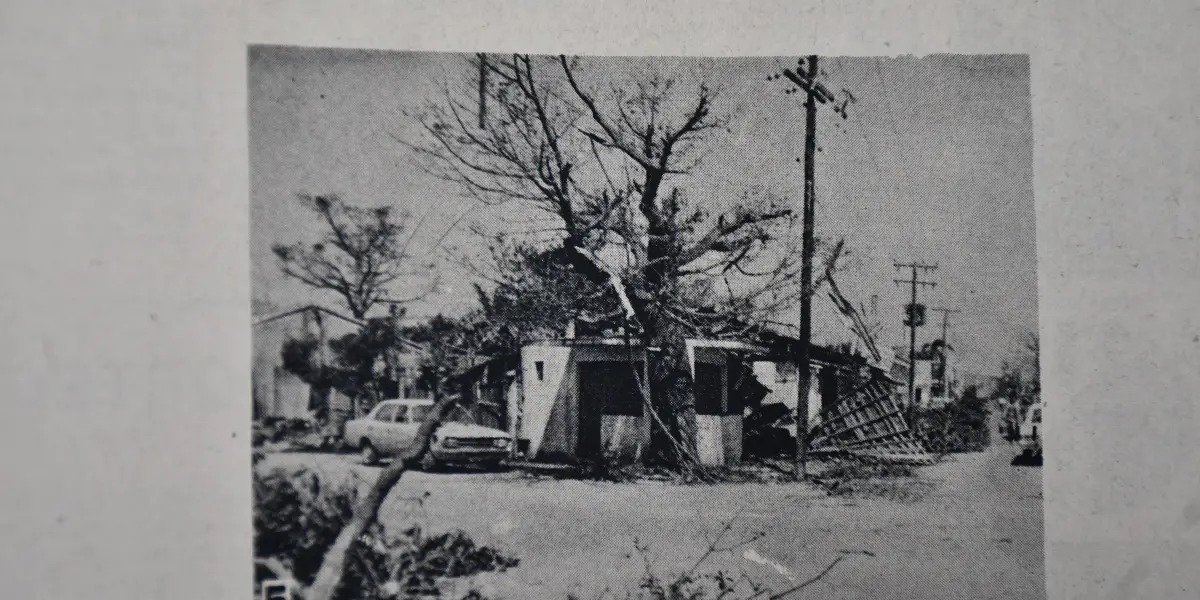

No habíamos tenido un huracán más poderoso. Vientos de ciento ochenta kilómetros por hora y rachas de hasta doscientos treinta. Era de locos. Jamás pensamos que llegaríamos a saber de algo más intenso.

Luego vinieron las noticias: ocho muertos; doce muertos; dieciséis. Se habló hasta de 24, pero al parecer no llegó tan lejos. Más de una semana sin servicio de agua potable y de energía eléctrica, pero sobre todo, la visión extraordinaria de barcos camaroneros montados sobre las calles de Urías, a varias cuadras del estero, a donde los habían llevado a resguardo.

El tren que fue detenido para no correr riesgos se descarriló. El viento los sacó de balance y quedaron semivolteados. Entre esos carros hallaron uno o dos cadáveres, seguramente personas de la calle o vecinos que quisieron refugiarse en las paredes de hierro.

Con las tiendas vacías, tenía mucha suerte quien hallaba harina para hacer tortillas, o frijoles para garantizar la comida. La harina de maíz voló y sólo estaban a la venta los frijoles negros, siempre despreciados por consumidores consuetudinarios del azufrado. Ya desde entonces y desde antes de eso, era una tradición hacer compras de pánico ante el anuncio de posibles ciclones.

El Sol del Pacífico imprimió sus ejemplares en Culiacán. El Correo de la Tarde recurrió a la tecnología antigua. Lencho y Venancio, tipógrafos de alto nivel, “pararon” las líneas letra por letra, mientras Jorge El Chato Osuna, armaba las páginas -ramas, se les llamaba-, las aseguraba y con la ayuda de todos, empujaba la rueda principal de la prensa plana, haciendo girar los tambores y el papel. Don Octavio Lango fue convencido para que usara su química antediluviana que con menjurjes de huevo, vinagre y grasa, transmitiese las imágnes de las fotos a láminas previamente sensibilizadas. Fue una proeza del anacronismo que el barbitas, también conocido como El Gritón, y Lao, el vendedor invidente, salieron a vocear a media tarde.

La recuperación necesitó de largos meses de esfuerzos. Algunos negocios no volvieron a abrir y muchos colonos empezaron a buscar otros sitios dónde construir sus casas, pero las colonias inundables siguieron donde mismo. Siempre hay alguien necesitado que pague por irse a vivir en el peligro.

No ha habido en cincuenta años otro impacto de esas proporciones, pero hoy los huracanes alcanzan niveles mayores de fuerza y peligrosidad. El 29 de septiembre de 1976, el huracán Liza venía directo a Mazatlán. La bóveda de nubes negras se había apoderado de nuestro cielo y la elevada presión barométrica nos sentenciaba. Las autoridades se preparaban para enfrentar otra vez las consecuencias. De manera repentina e impensada, Liza varió su camino y el primero de octubre dio directo contra la capital sudcaliforniana, donde murieron 416 personas, y veinte mil quedaron sin hogar. Liza todavía cruzó el Golfo de California e impactó en Los Mochis.